研究者情報

林 隆生(指導教員 : 牛島 光一)

研究の概要

背景と課題

資源配分(道路投資など)が政治的にゆがめられる「優遇政策」は、いまも世界中で起きています。この優遇政策は経済発展を阻害することが知られています。主に途上国では、こういった政治的暴力を被り、つらい思いをしている人々が多くいるでしょう。

この問題の救世主として注目されているのが、世界中で推進されている民主化です。民主化といえば、公平な政治を目指すイメージが湧きますし、たしかに優遇政策を解決しそうです。果たしてどのくらい効果があるのでしょうか?

民主化については、賢く正義感にあふれる先生方が世界中で活発に議論しています。ある優秀な研究者は「民主化によってアフリカの汚職が消えるのではないか!」と言いますが、それを見た別の研究者は「いやいや、民主化後にも汚職の証拠を見つけた!」と意見します。さらに、「ときには民主化で優遇政策がむしろ増えるのだ!」という主張も。民主化の推進に関する科学的な証拠は、まだまだ足りません。

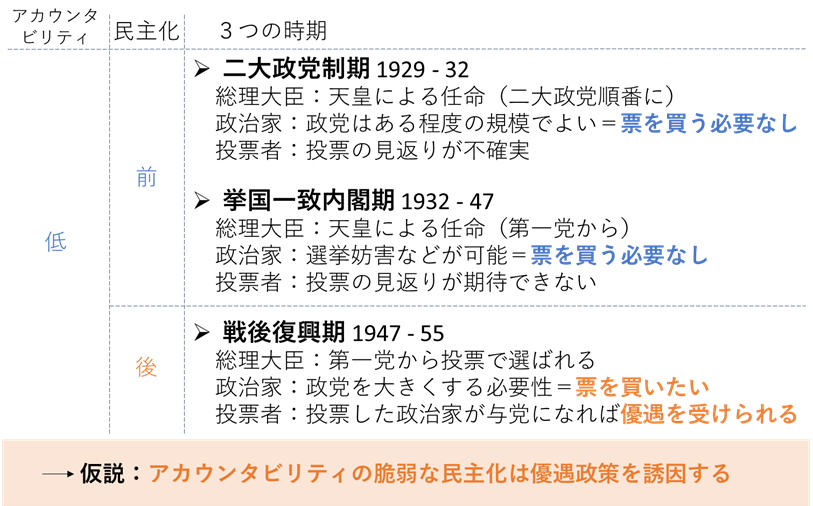

そこで、私は昭和期の日本の民主化における、道路建設の配分を使った優遇政策を検証します。昭和期の民主化では、アカウンタビリティ(説明責任、政治の透明度)が弱いまま、民主化されたと考えられます。この民主化では、果たしてどうでしょうか?

データ分析

民主化が優遇政策を解決するかどうかを明らかにするのは非常に難しいことです。データの制約や、民主化以外に道路建設配分に与える影響が邪魔でうまく分析できません。私は以下の方法で対処しています。

- データがない問題。

統計資料が現在よりも整備されていなかった時代の政府予算を把握することは非常に困難です。しかし、昭和前期から俄かに始まり急増した道路建設は観察がしやすく、道路建設費決算額の統計資料が残されています。図1のような資料を、ひとつひとつ手入力でがんばりました。

- 地域ごとに元々の道路の必要量が違う問題。

公共政策として適切な資源配分と、優遇政策を定性的に判断するのは非常に難しいです。パネルデータを構築したことで、固定効果をコントロールすることができ、各地域固有の特徴(地理条件・交通量・天候など)を排除して分析を行うことができます。 - トレンドによって配分が固定化する問題。

私が観測したいのは優遇政策によるゆがみ、つまり、政権が変わった瞬間に配分がガラッと変わる現象を捉えたいのです。昭和前期の日本では、与党や有力政治家(道路主務大臣)が、民意とは無関係に、激しく切り替わるという珍しい状況を持っています。そのたびに有力政治家の地元で優遇政策が起きていれば、トレンドの影響は排除できると考えられます。 - 民主化前後で他の条件をそろえなければならない問題。

理科の実験と同じように、観察したい要因以外の条件はそろえる必要があります。日本では、戦後の日本国憲法で、天皇主権から国民主権の民主主義に移行しました。この民主化は選挙の構造のみを変えるという、これまた珍しい状況を作り出しました(図2参照)。

以上から、民主化(による選挙構造の変化)のみが優遇政策に与える影響を計測することを可能にします。

評価・実証

分析による結果は図3の通りです。

統計的なデータ分析の結果、優遇政策が行われていたと言うことができる(*付き)のは民主化後のみであることが分かりました。これは、表面上公平な選挙制度の導入によって、選挙干渉や政治活動の弾圧が不可能になったことで、逆に優遇政策をしてまで票を買うインセンティブが生まれたのではないでしょうか。アカウンタビリティが脆弱なまま民主化することは、逆に資源配分をゆがめる可能性を示唆しており、本研究は今後民主化に関する議論をするうえで重要な意味を持ちます。

具体的に優遇政策があったのはどういった地域なのか、二点明らかにしました。

- 前の選挙で大接戦だった地域。

次の選挙では確実に勝てるように投資をする、あるいは激戦をものにした褒美として当選した議員の地元に還元されるといったような、選挙戦略に道路建設配分が利用された可能性があります。 - 道路主務大臣の出身地

地元での人気獲得のために大臣が自らの権力が強く及んでいる道路建設を利用した、あるいは、官僚組織による大臣への忖度や懐柔のための政策決定があった可能性があります。

成果と提案

分析結果から、優遇政策が行われていたのは民主化後のみで、それ以前は行われていなかったという非常に重要な知見が得られました。つまり、日本の昭和前期において、優遇政策は民主主義下でも存在していた、むしろ民主化と同時に行われ始めたということになります。

アカウンタビリティが脆弱なまま民主化することは、逆に資源配分をゆがめるインセンティブをもった選挙構造を生んでしまう可能性を指摘します。この結果は決して民主化自体を否定するものではありません。しかし、アカウンタビリティの徹底が伴わない場合は危険性をはらんでいるということを強く主張したいと思います。

この記事は、以下の論文を要約したものです。

林 隆生(2022)選挙制度と資源配分のゆがみ-昭和前期の事例-、2021年度 筑波大学 大学院 博士課程システム 情報工学研究群 修士論文。

後記

- こういった実証研究で最もパワーが必要なのはデータ収集です。

道路建設費決算額のデータ、選挙情報のデータ、Excelのデータの個数を集計してみたところ、20万個を超えていました。そのほとんどをかすれた紙資料の縦書きの漢数字から打ち込んだと思い返すと、右手が疼いてきます。

データ収集には時間と労力とお金をふんだんに使うべきだと思います。 - 自分のデスクに自分を飾ると吉です。自分に見張られているような気がします。

少しニヤけているとなお良いでしょう。