パートナー情報

国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室

研究者情報

石橋澄子(指導教員:谷口守)

研究概要

背景と課題

- COVID-19流行によって私たちの日々の生活は大きく変わった。交通分野でも、例えば公共交通の利用が大きく減少するなどの変化が見られた。そして、流行が長期化する中で政策や私たちの働き方、意識などとともに人々の交通行動は変化を続けてきた。

- 流行が長期化してくると、COVID-19と共生しつつ「持続可能性」について考えなければならないフェーズに入る。しかし、COVID-19流行下の交通系の研究は流行初期のものが多く、交通行動変化の要因解明や、交通を取り巻く環境に関して定量的に評価したものがほとんど見られなかった。

- この研究では、『COVID-19流行下の予期せぬ変化を大規模な社会実験のように捉えることで、COVID-19収束後や将来のパンデミック時の「持続可能な都市・交通環境」の実現に役立てることはできないだろうか?』という考えのもとで分析を行ってきた。

- なお、「持続可能」という言葉の指す意味は広い。本研究では、持続可能な交通環境として世界規模の気候変動問題への対応としての「環境負荷の低い交通体系」、我が国の人口減少や東京一極集中等の問題の解決に資すると考えられる「交通の時間的集中」の2つの観点に着目する。また、「自動車依存を脱却し、公共交通や徒歩・自転車中心の交通体系へ」を基本的なスタンスとしている。

- これらのことを踏まえて、本研究では次のような3つの観点から分析を行った。

- 【実態解明】COVID-19長期流行の中で、交通行動はどのように変わったのか?

- 各交通手段を利用する人の割合はどう変わった?

- 各交通手段の利用時間はどう変わった?

- 各交通手段の利用時間帯の分布はどう変わった?

- 【影響評価】交通行動の変化は交通環境にどのような影響を与えた?

- 自動車によるCO2排出量はどう変わった?

- 交通の時間的集中の状況はどう変わった?

- 【要因分析】人々はなぜ交通行動を変えたのか?

- 交通手段選択に対する意識はどう変わったのか?

- 意識変化は実際の行動変化につながったのか?

使用データ

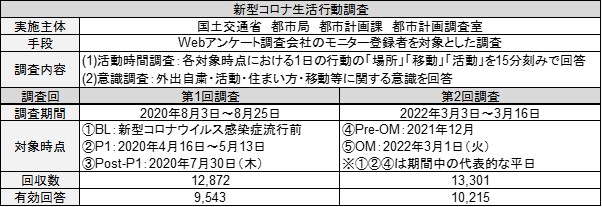

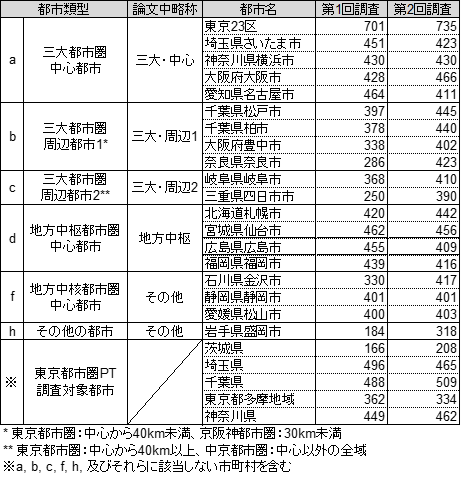

- COVID-19流行下における人々の行動の長期的な変遷を捉えるため、国土交通省 都市局 都市計画課 都市計画調査室 が実施した、「新型コロナ生活行動調査」の第1回・第2回調査1)を主に利用した。調査の概要は表-1の通りである。また、調査対象都市別のサンプル数は表-2の通りである。

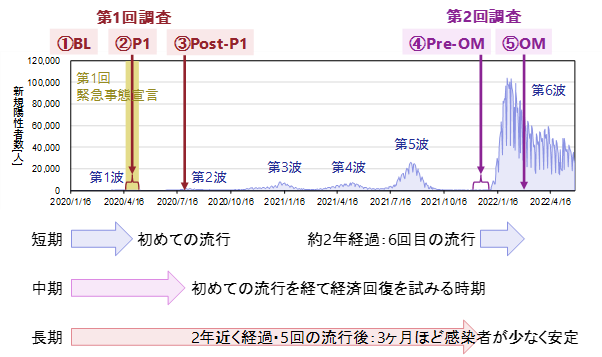

- それぞれの調査回において指定された時点の行動について回答しており、次の5時点のデータがある。各日の新規感染者数との対応は図-1に示す。

- BL:COVID-19流行前の平均的な平日。

- P1:第1回緊急事態宣言中。2020年4月16日~5月13日の、平均的な平日。

- Post-P1:第1回緊急事態宣言解除後。2020年7月30日(木)。

- Pre-OM:オミクロン株の流行開始前で、3か月ほど感染者数が少なく安定していた頃。2021年12月の平均的な平日。

- OM:オミクロン株の流行中。2022年3月1日(火)。

- 活動時間調査では、指定された各時点における1日の行動について、15分ごとに「いた場所/行っていた活動」もしくは「利用していた交通手段」を回答する。この調査を用いることで、どのような人が、どのような目的で、どんな手段を使って移動していたのかを判別することができる。

データ分析

【実態解明】COVID-19長期流行の中で、交通行動はどのように変わったのか?

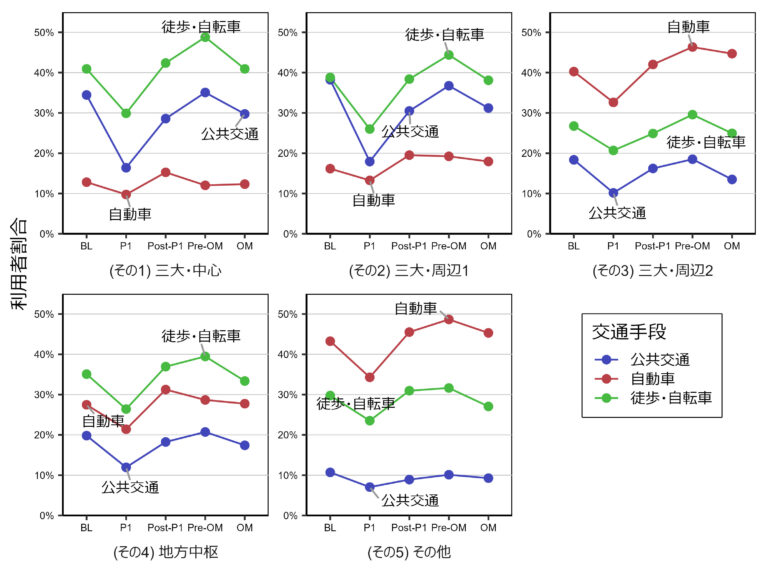

各交通手段を利用する人の割合はどう変わった?(図-2)

各時点において、一日の中で一瞬でもその交通手段を使った人の割合を「利用者割合」とし、都市類型別に集計した。三大都市圏の周辺都市でPost-P1以降、自動車の利用者割合がBLよりも高い状態で推移している。一方で、公共交通の利用者割合は低い状態で推移していることがわかる。

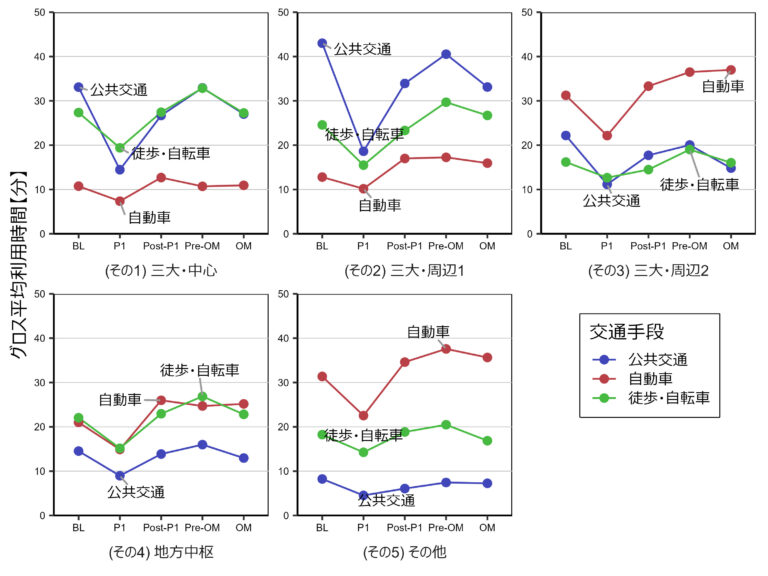

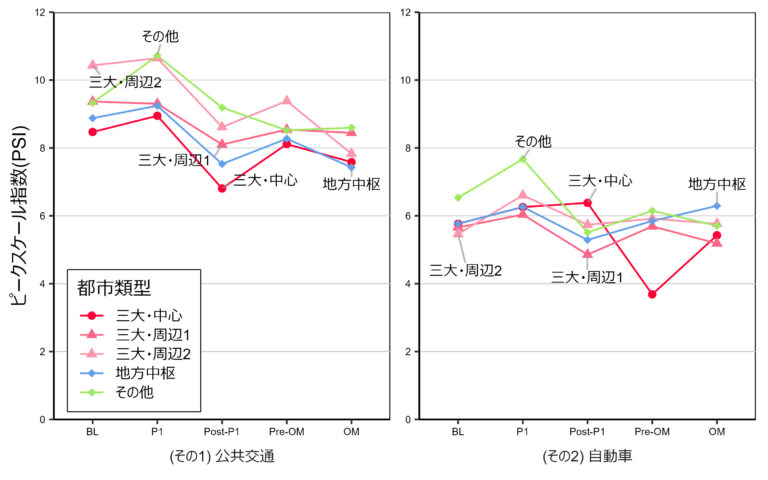

各交通手段の利用時間はどう変わった?(図-3)

各交通手段のグロス平均利用時間(=該当交通手段を利用していない人も合わせた全員の平均利用時間)を、都市類型別に集計した。自動車の利用時間はPost-P1以降、どの都市類型でもBLに比べて大きくなっている。分析(1)の①で利用者割合が変化していない都市類型でも利用時間が大きくなっていることから、使っている人一人当たりの利用時間も長くなっていたことがわかる。

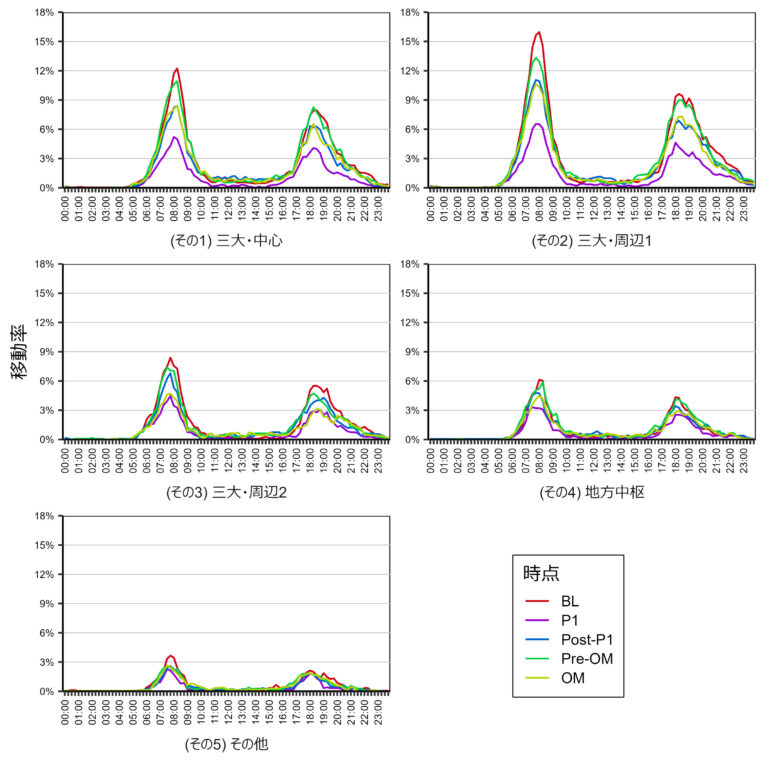

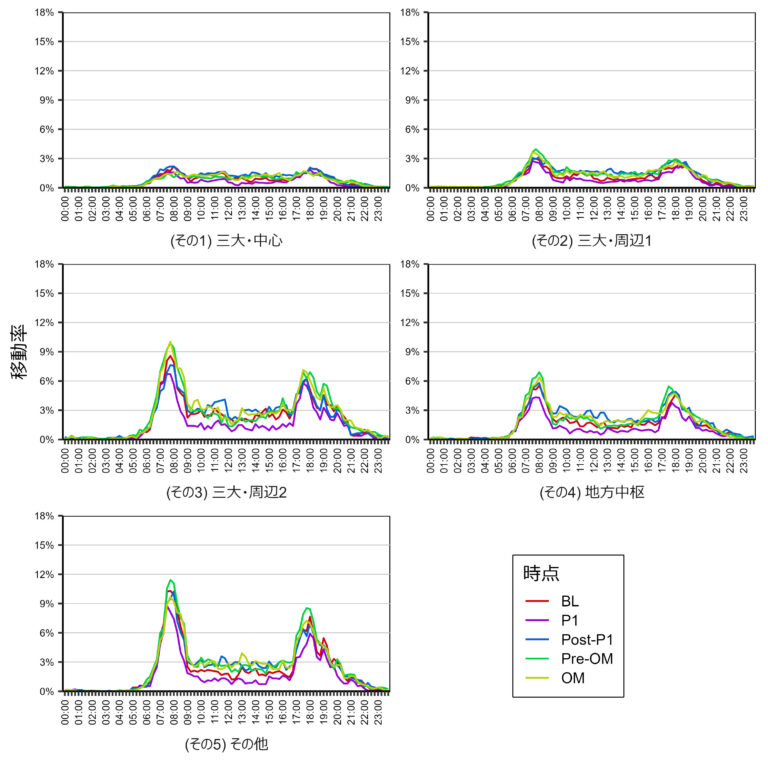

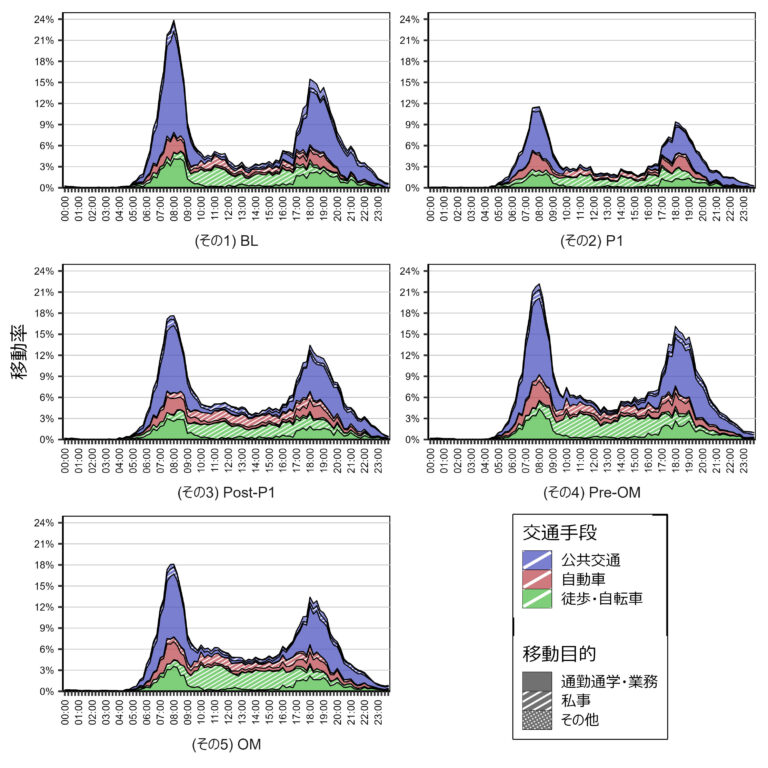

各交通手段の利用時間帯の分布はどう変わった?(図-4、図-5、図-6)

15分刻みのある時間帯における該当交通手段の利用者の割合を、その時間帯の移動率として、都市類型別に集計した。図-4が公共交通、図-5は自動車の移動率について示している。公共交通では特に三大都市圏の中心都市・周辺都市1で、自動車ではそれ以外の都市類型で、朝晩の2つのピークが見られる。

図-4が公共交通の移動率を示している。公共交通では特に三大都市圏の中心都市・周辺都市1で朝晩の2つのピークが見られる。そして、朝晩のピークはBLで突出しており、Pre-OMなどの時点において元に戻っていないことがわかる。反対に、昼の時間にはBLよりもPost-P1やPre-OMで高く、移動の時間帯が変化していたことが読み取れる。

図-5が自動車の移動率を示している。自動車では三大都市圏の周辺都市2、地方中枢都市、その他の都市において朝晩のピークが見られる。公共交通とは異なり、朝晩のピーク、昼の時間帯の双方において、Post-P1以降はBLよりも高い移動率を保っていることがわかる。これは、自動車の利用が一日を通して増加していたことを示している。

図-6では、三大都市圏の周辺都市2を例に、すべての交通手段での移動についてその目的別に色分けしたものである。特に朝晩の通勤通学・業務目的の移動が減少し、代わりに昼間の時間帯における私事目的の自動車や徒歩・自転車での移動が増えていることがわかる。テレワークの進展等により、昼間に自宅周りで行動する人が増えた結果であると考えられる。

【影響評価】交通行動の変化は交通環境にどのような影響を与えた?

自動車によるCO2排出量はどう変わった?

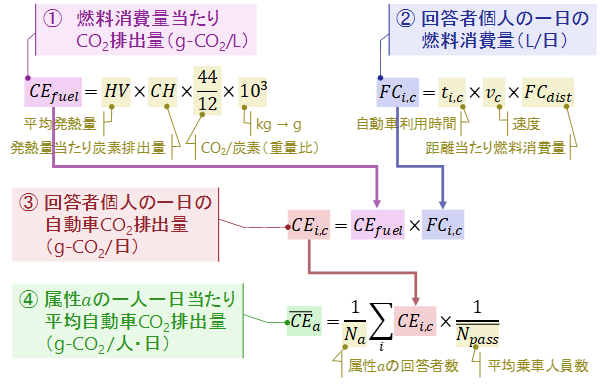

まず、新型コロナ調査の自動車による移動時間のデータから、図-7に示すように都市別にCO2排出量を算出した。

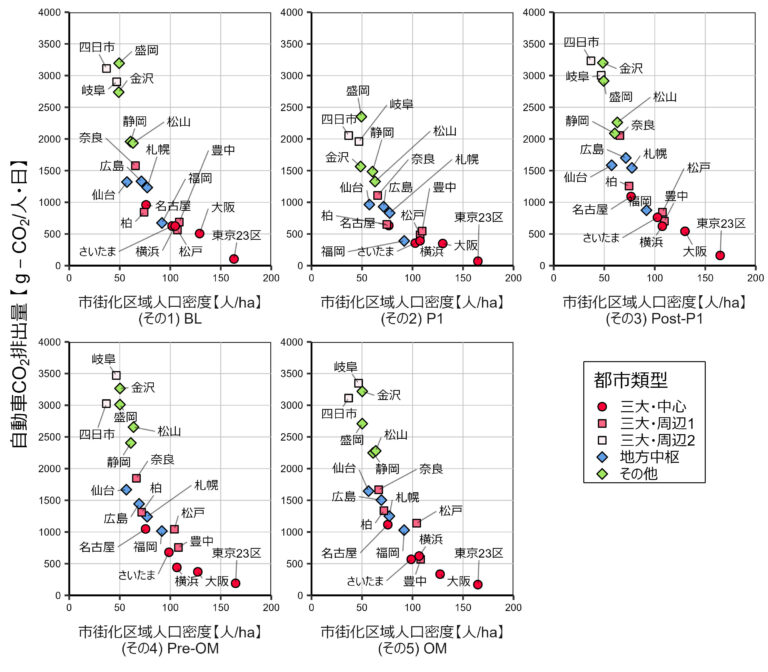

なお、式①は「平成十八年経済産業省・環境省令第三号」2)に則っている。速度は「全国道路・街路交通情勢調査」3)から昼間12時間平均旅行速度を、距離当たり燃料消費量は「自動車燃料消費量調査」4)の結果を用いている。これらの計算式をもとに、横軸に市街化区域の人口密度、縦軸に自動車CO2排出量をとったグラフ(Newman and Kenworthy5)が提唱したグラフ)を描くと、図-8のようになる。どの時点においても、人口密度が高いほどCO2排出量が低いという関係性が見られる。しかし、その分布は時点によって異なっている。

そこで、時点間の差を生む要因についての分析を行った。図-9のように短期・中期・長期という区分を設定し、これらの期間におけるCO2排出量の変化量を説明する回帰分析を行った。ここでは例として、短期の分析について紹介する。

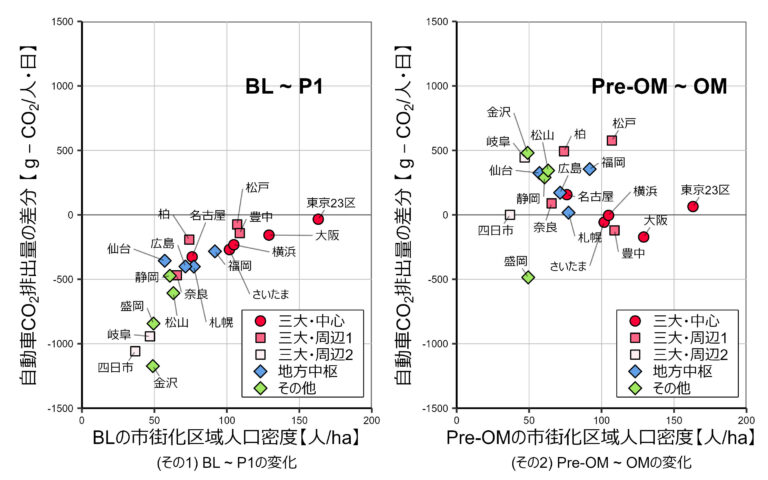

初期の流行(BL~P1)と6回目の流行(Pre-OM~OM)における短期的変化の様子を図示したのが図-10である。まったく違う変化をしていることがわかる。時点間のCO2排出量の差分を目的変数とした回帰分析の結果が表-3である。影響力の強い変数を考察するため、モデル1~3で徐々に説明変数を追加している。

BL~P1においては、切片が大きな負の値を示すとともに市街化区域人口密度の変化域係数が負になっている。つまり、人口密度が低い都市ほど自動車のCO2排出量が減ったということだ。これは全国的に外出が減った結果、普段から自動車に依存している人口密度の低い都市での自動車利用が大きく減少したためであると考えられる。 Pre-OM~OMにおいては、切片が負の値、Δテレワーク率が正の値を示している。つまり、全体傾向としてはやや減少したが、テレワークを大きく増加させた都市ではその効果が打ち消される方向の影響を受けていた、ということだ。これは、公共交通での通勤からテレワークに働き方を変更した人が、自宅周りの移動や買い物等で自動車を使うようになったことが要因だと考えられる。この解釈は、(1)③の分析結果とも一致する。テレワークが必ずしも環境に良いとは言えないことが示された。

交通の時間的集中の状況はどう変わった?

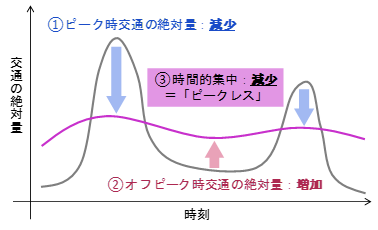

時間的集中とは、(1)③の分析の朝晩の尖りのような「ピークの存在」と捉えるとわかりやすい。大きなピークが存在すると、利用者の不快感につながったり、交通事業者にとっては設備や人員の非効率につながったり、基本的にいいことがない。つまり、時間的な集中がない「ピークレス」状態が望ましい(図-11)。そこでこの分析では、まず交通の時間的集中に関する評価指標を提案し、そのうえでCOVID-19流行下のデータで検証している。

評価指標は2つの観点から考えている。1つ目に「目標とする分布からの大きなズレがないか(偏在)」、そして2つ目に「一日を通して細かい変動がないか(変動)」である。ここで目標とする分布は、仮に5:00~23:00の間で交通量が一様分布しているようなものとする。

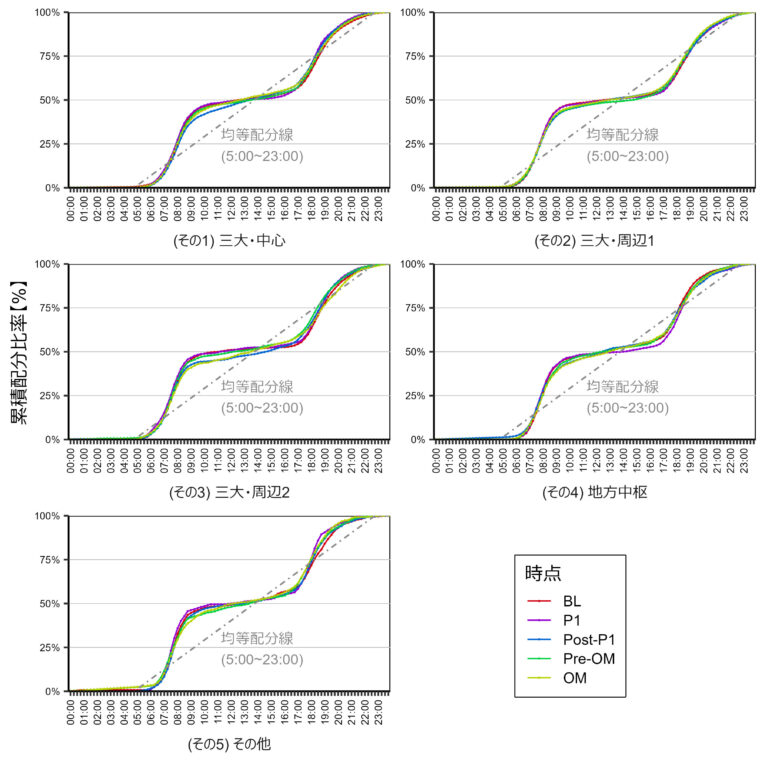

これらの観点から交通量分布を評価するため、まず(1)③の分析で用いたような時間帯ごとの移動率のグラフを、累積曲線に変換する。加えて、目標の分布は均等配分線によって表現する。例として、公共交通のものを図-12に示す。

そして、偏在に関してはPSI(ピークスケール指数)として、次のように定式化する。累積曲線と均等配分線の距離の二乗平均平方根として算出している。この値はピーク時とオフピーク時の交通量の比によって変動し、一日の中での特定時間帯への偏りが大きいほど値が大きくなる。

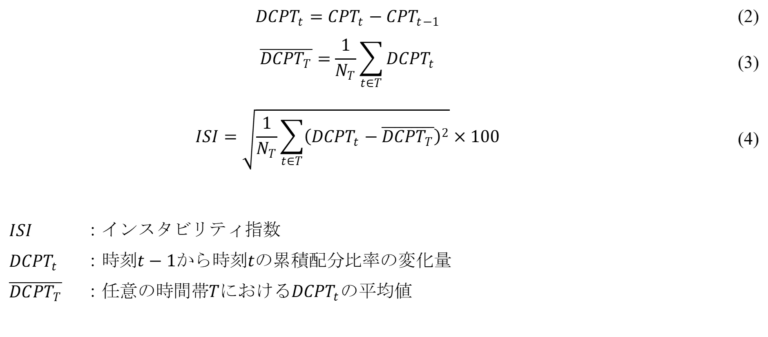

変動に関してはISI(インスタビリティ指数)として、次のように定式化する。任意の時間帯Tにおける累積曲線の傾きの標準偏差をとったものである。この値は、時刻tの交通量のバラつきが大きくピークが急峻なほど大きくなる。

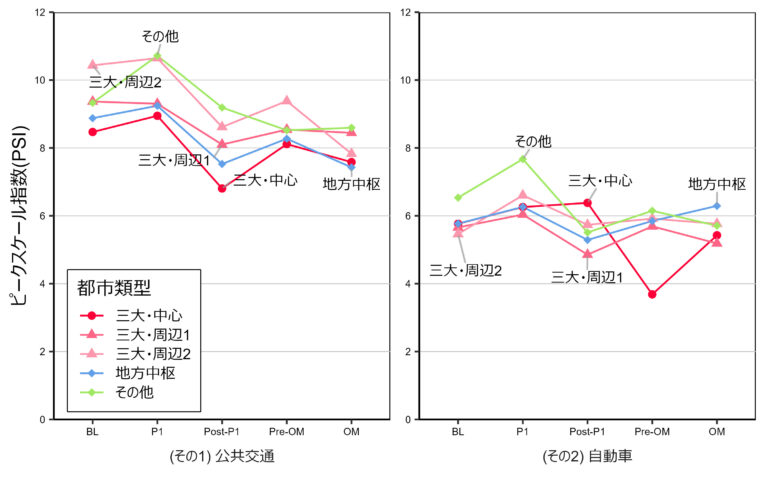

これらの評価指標の算出結果は図-13、図-14に示す。主な結果としては、次のようにまとめられる。

公共交通ではすべての都市類型でBLやP1において累積曲線が均等配分線から大きく離れており、Post-P1においては近くなっていることが図-12において目視で確認できる。図-13においてもPost-P1でPSIが大きな減少を見せている。また、図-14においてもISIが減少している様子が見られる。これはP1では朝晩のピーク時間帯に通勤せざるを得ない人のみの通勤行動が残ったことでむしろ時間的な集中が高まったことが考えられる。交通の絶対量が減少しているためCOVID-19流行下という状態における「混雑なしに運行可能か」という観点ではこの時間的集中の高まりは問題とは言えないが、一方で運転手や駅員の働き方、オフピーク時間帯の遊休状態という観点では非効率な状態となっていたと考えられる。

また、自動車はどの時点や都市類型においても公共交通より均等配分に近い状態になっており、傾きの変化も少ないことがわかる。これはPSIとISIに反映されており、どちらも公共交通より小さい値で推移している。この要因として、公共交通は混雑時も所要時間予測が可能な一方、自動車は道路が混雑していた場合に正確な所要時間予測が不可能なため、朝晩のピーク時間帯における時間予測が重要な通勤に比べて昼のオフピーク時間帯に自動車が利用されやすい可能性が考えられる。

【要因分析】人々はなぜ交通行動を変えたのか?

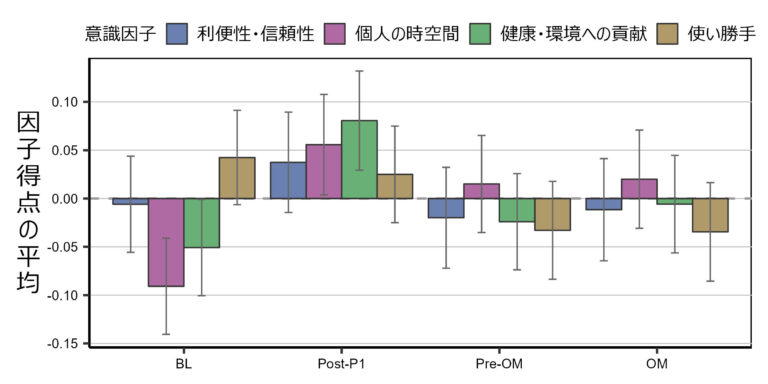

交通手段選択に対する意識はどう変わったのか?

交通手段を選ぶときに人は何を考えているのか?意識調査の「交通手段選択時の重視項目」を使って因子分析を行い、4つの潜在意識を抽出した。因子分析の結果を表-4に、その時点間の変化を図-15に示す。なお、P1では意識調査が行われていなかったため、以降の分析は4時点のものになる。

COVID-19流行下では、特に「個人の時空間」に関する意識が高まって定着していた様子がわかる。また、環境・健康への貢献に関してはPost-P1で高くなるものの、その後元の状態に戻っていることがわかる。利便性・信頼性や使い勝手といった意識に関しては、COVID-19の影響を大きく受けているとはいえない。

意識変化は実際の行動変化につながったのか?

次に、COVID-19流行下で起こった意識変化が実際の交通行動変化に影響を与えたのかを調べるための分析を行う。ここでは、特に個人の意識変化が実際の交通手段の利用有無に与えた影響に関する分析について紹介する。

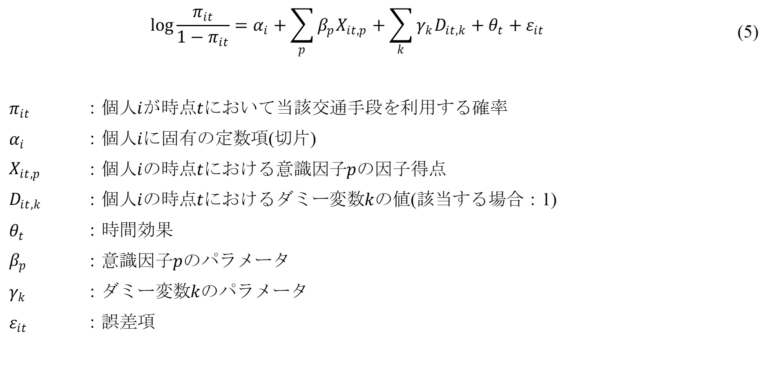

手法としては、「条件付きロジスティック回帰分析」を用いている。目的変数は、ある個人がある時点においてある交通手段を利用する確率である。説明変数には、先ほど抽出した4つの意識因子の得点、そして時点間で変化しているテレワークの実施状況や他の交通手段の利用状況を用いている。また、これらの変数だけでは説明できない個人特有の影響を排除するための個別固定効果、時点特有の影響を排除するための時間固定効果を導入している。これらを表すと、式(5)のようになる。

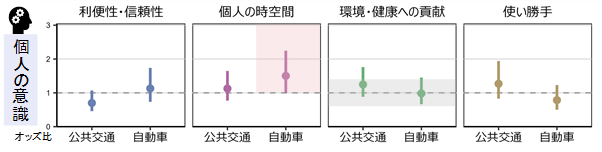

意識因子に関する推定結果を図示すると、図-16のようになる。縦軸はオッズ比を表しており、点線(オッズ比=1)より完全に上にあれば、その意識が高まるほどその交通手段の利用確率が高まるということを示している。

個人の意識変化の中で交通手段選択に影響を及ぼしたのは、「個人の時空間」を意識することによる自動車利用確率の高まりであったことがわかる。すなわち、COVID-19流行下でこの意識を高めて定着させたような人が、自動車利用に転換しそれを続けているという傾向が定量的に示されたといえる。

一方で、交通手段転換のためのアプローチとして「環境・健康」に関する情報は頻繁に使われているが、この分析結果より、自発的な意識変化では実際の交通手段転換につながる影響はないことが明らかになった。つまり本当に行動の変容を起こすためには、人々の意識が変わるのを待つだけでなく、実際に効果が示されているトラベル・フィードバック・プログラム等の強い働きかけが必要であると考えられる。

成果と提案

- 本研究全体を通して、COVID-19の繰り返される流行や慣れ、政策が締めたり緩めたりされる中において、人々の交通行動が変化しただけでなく、その変化の要因や都市の交通環境への影響も変化を続けてきたことが明らかになった。

- ここから学べることとして、今後もパンデミックや大きなショックが起きた際に「初期の反応」と「慣れが生じてからの反応」は全く異なるものと捉えるべきであることが挙げられる。

- また、COVID-19流行の影響はまだ変化を続けている可能性があり、さらなる研究が期待される。

- 感染対策やテレワーク・オンライン活動を社会で導入していくにあたっては、交通行動の変容施策とセットで行う必要があると考えられる。長期的な社会の目標に即して、導入に伴って変化する行動を考慮してマネジメントしていく必要がある。

- 三密回避やプライバシーがますます重視される社会的風潮の中で、交通の時間的集中の緩和は必須施策となると考えられる。その際に、本研究で提示した指標の活用が可能であると考えられる。

レファレンス

- 国土交通省:新型コロナ感染症の影響下における生活行動調査(英訳名称:Survey on daily activities under the Influence of the COVID-19 pandemic),https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000056.html (最終閲覧2024.03)

- 平成十八年経済産業省・環境省令第三号 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令より,別表第一を参照

- 国土交通省:平成27年度全国道路・街路交通情勢調査,https://www.mlit.go.jp/road/census/h27/ (最終閲覧2024.03)

- 国土交通省:自動車燃料消費量調査,https://www.mlit.go.jp/k-toukei/nenryousyouhiryou.html (最終閲覧2024.03)

- Newman, P. W. G., and Kenworthy, J. R.: Gasoline consumption and cities: A comparison of U.S. cities with a global survey, Journal of the American Planning Association, 55(1), pp.24–37, 1989.

この記事は、下記の論文を要約したものです。

石橋澄子:COVID-19長期流行下における交通行動変化-交通環境への影響評価と個人の行動変化の要因分析-,2023年度筑波大学大学院博士課程理工情報生命学術院システム情報工学研究群修士論文

また、これらの内容は下記の発刊済みの論文・著書に含まれています。是非ご一読ください。

- 大沢義明,川島宏一,笹林徹,鈴木勉,谷口守,藤川昌樹,村上暁信,吉瀬章子,嚴先鏞,高野祐一,張凱,劉一辰,李雪,グエン・ヒュー・クワン,武田陸,香月秀仁,石橋澄子,高瀬陸,小渕真巳,黒須久守,小嶋和法,菊池弘一,雨宮護,山本幸子,藤井さやか,千葉磨玲,野口宇宙,淺海知秀,堀越卓,中田浩二:スマートモビリティ時代の地域とクルマ 社会工学アプローチによる課題解決,学芸出版社,2023.(第5章を担当)

- 石橋澄子,川合春平,谷口守:COVID-19流行を通じた自動車CO2排出量変化 -流行下5時点における個人の生活行動データを用いた推計-,土木学会論文集,Vol.79,No.26,23-26001,2023.

- Ishibashi, S., Kobayashi, T., & Taniguchi, M. (2024). Does emphasis change in transportation mode choice affect workers’ actual mode choice? Implications from Japan in the COVID-19 era. Transport Policy, 146, 343–355. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2023.11.016

- 石橋澄子,松浦海斗,谷口守:交通のピークレス化に対する評価指標の提案-時間的偏在と変動に着目して-,都市計画報告集,Vol.22,No.2,pp.203-209,2023.

後記

- 卒論から続けてCOVID-19流行下の交通行動に関連する研究を行ってきました。修士2年になってすぐに感染症が5類移行となり、なんで自分はまだこんなことやってるんだ…と思うこともありましたが、最終的に俯瞰してみると社会的には有用なことをやってきたのだと思えました。

- 使ったデータがかなり大きく、データの処理段階でかなり時間を要しました。Rを使って分析や処理を行っていましたが、書くのに2時間・回すのに2時間かけた処理が失敗していることもよくありました。そんなときは深夜の研究室でEDMで気分をアゲながら試行錯誤を繰り返していました。なんだかんだ楽しんでいました。

- 学会発表や他校との合同ゼミなどの機会もあり、多くの先生や学生からフィードバックをもらうことができました。自分の研究がブラッシュアップされていく過程は楽しいものです。関わりのあった皆様に感謝申し上げます。